Ce service est unique car il donne pour tous les territoires un accès gratuit et compréhensible à des données uniformisées, permettant de classer les zones urbaines en fonction de leur exposition potentielle au phénomène d’îlot de chaleur. Le Cerema répond ainsi à un besoin essentiel des territoires et une priorité du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3).

PUBLICITÉ

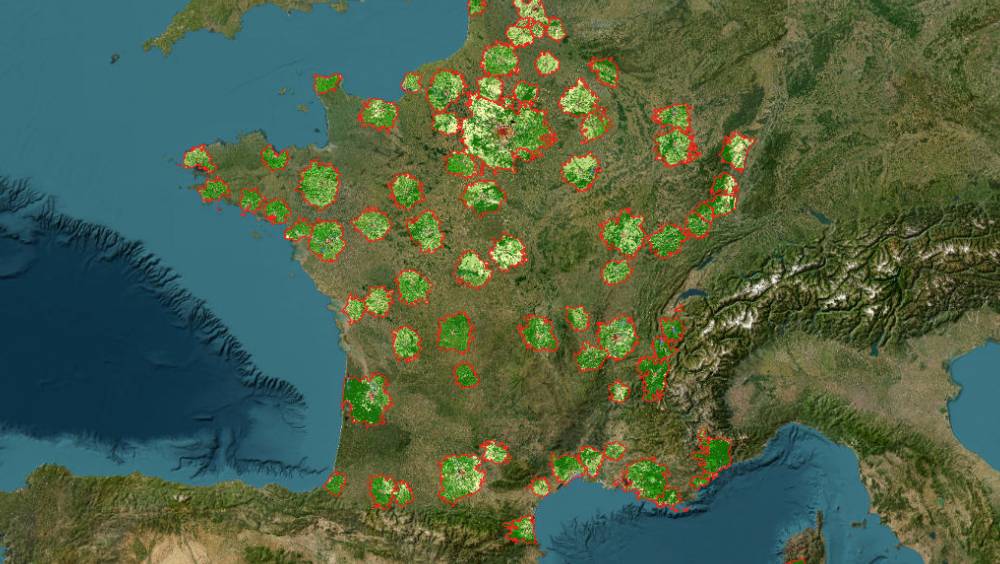

État des lieux de la sensibilité des 88 plus grandes aires urbaines de l’Hexagone aux fortes chaleurs

L’outil dit « LCZ » couvre 88 plus grandes aires urbaines de l’Hexagone, soit 44 millions d’habitants (Outre-mer à l’étude en 2025). Il est disponible pour 12 000 communes (sur 34 826 en Hexagone) dont 248 communes de 20 000 à 50 000 habitants, 79 communes de 50 à 100 000 habitants et les 40 communes de plus de 100 000 habitants.

Plus de 5 millions d’habitants vivent dans des quartiers à forte sensibilité aux fortes chaleurs

Plus de 20 000 hectares (200 km2, soit 2 fois la surface de la ville de Paris) de zones bâties sont à forte ou très forte sensibilité à l’effet d’îlot de chaleur et demanderaient des actions d’adaptation importantes. Dans les plus grandes villes (> 400 000 habitants), ces zones représentent près de 20 % des tissus urbanisés.

Sur l’ensemble des villes de plus de 20 000 habitants, 4,2 millions de personnes vivent dans des quartiers à forte ou très forte sensibilité, soit 20 % de la population totale de ces communes. Sur les villes de plus de 400 000 habitants, 2 millions de personnes vivent dans des secteurs à forte ou très forte sensibilité, soit 50 % de la population.

Sur les villes de 200 à 400 000 habitants, 350 000 personnes sont dans des secteurs à forte ou très forte sensibilité, soit 18 % de la population

Ce taux est de 16 % pour les villes de 100 000 à 200 000 habitants, et il est plus faible (7 %) pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants

Un pré-diagnostic simple pour agir face aux fortes chaleurs

Ce service gratuit de pré-diagnostic de sensibilité des quartiers d’un territoire au phénomène d’îlot de chaleur est directement utile pour aider les collectivités à la décision :

- Sensibiliser des élus à la lutte contre la surchauffe urbaine dans les projets de renouvellement urbain, et les projets d’aménagement opérationnel en cartographiant la sensibilité de leur territoire : Métropole Européenne de Lille, Rodez Agglomération, Paris Terres d’Envol

- Réviser un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en intégrant les enjeux de lutte contre la surchauffe : Rodez Agglomération, Limoges Métropole

- Nourrir et prioriser des stratégies de végétalisation/ désimperméabilisation et de rafraîchissement urbain : Ville de Libourne, Carcassonne Agglomération

- Caractériser l’exposition de la ville au phénomène de surchauffe urbaine pour construire des plans d’adaptation : Bourg-en-Bresse, Beauvais, La Roche-Sur-Yon, Grand Reims, Région Sud - Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Il permet ainsi aux acteurs territoriaux d’accéder à un premier niveau d’analyse pour prioriser et focaliser leurs actions complémentaires (diagnostic plus poussé sur un périmètre pré-identifié) entraînant un gain de temps et d’argent.

Le service gratuit LCZ peut être complété d’analyses intégrant des scénarios d’évolution du climat, notamment via les outils « Climadiag chaleur en ville » de Météo France. Le centre de ressources « Plus fraîche ma ville » de l’Ademe propose aux collectivités un espace projet, afin de réaliser des simulations budgétaires et d’accéder à des recommandations techniques. L’ensemble de ces outils et services peuvent faire l’objet d’un accompagnement des collectivités dans le cadre de la Mission adaptation.

Le concept de zones climatiques locales (LCZ)

Le pôle satellitaire du Cerema a développé une méthode originale basée sur des images satellite à très haute résolution spatiale ainsi que des bases de données ouvertes pour cartographier les LCZ et identifier ainsi les quartiers particulièrement exposés à la surchauffe urbaine et susceptibles de contribuer à l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Ce concept se fonde sur une classification géo-climatique des territoires urbanisés ; une classification éprouvée et internationalement reconnue, issue de travaux de recherche. Il consiste à découper un territoire en zones uniformes du point de vue de l’occupation du sol (artificialisée ou naturelle), de la structure urbaine, des matériaux, et des activités humaines en supposant que ces zones ont un comportement climatique homogène.

Ces zones peuvent s’étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de large. 17 classes de LCZ permettant de caractériser les territoires ont été définies par des travaux de recherche : 10 classes LCZ « bâties » et 7 classes LCZ « naturelles ».